進入白熱化且戰況激烈的信用卡市場﹐還是以中國信託領先群雄﹐位居第二的台新銀行﹐要如何強化信用卡個性﹑賦予新價值﹐以搶攻冠軍寶座﹖

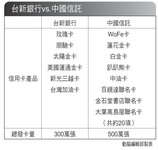

台灣有56家信用卡發卡銀行﹐發卡量約4千萬張﹐中國信託商業銀行以總發卡量5百萬張傲視群雄﹐台新銀行則以3百萬張位居第二。

在打得火熱的信用卡市場中﹐台新銀行玫瑰卡「認真的女人最美麗」推出後一時聲名大噪﹐從3年前的第3名成功爬升到第2名﹐現在台新新光三越卡「Shopping讓您身邊的人更幸福」又成為炙手可熱的商品﹐總發卡數直逼中國信託。

台新銀行如何塑造品牌形象﹖以哪些行銷策略來搶佔信用卡商機﹖又怎麼與中國信託相抗衡﹖

新銀行搶消費金融市場

台新銀行是政府開放民營銀行設立自由化政策後﹐財政部同時核准13家新銀行成立的其中一家﹐當時每家新銀行都在為找業務自闢財路傷腦筋﹐如何將「企業金融」轉為「消費金融」﹐並創造企業形象。但是銀行業務專業﹑複雜又無形﹐於是實體的信用卡便成為帶動整個銀行形象的主要商品。

那時候﹐台灣信用卡市場幾乎是中信和花旗銀行的天下﹐台新銀行的預算不多﹐卻得想出辦法對抗﹔但是中信和花旗有著雄厚的財力與豐富的媒體資源可應用﹐而台新要如何脫穎而出﹖這讓台新苦思了好久。

差異化競爭策略

強化信用卡個性

負責台新信用卡廣告策略規劃的黃禾廣告副總兼執行創意總監張樂山分析﹐台灣地區的各銀行歷史悠久﹐服務功能也幾乎已經同質化﹐唯一能區隔的部分只剩下信用卡。另外﹐中國信託歷史悠久﹑資金雄厚﹐創造出來的企業品牌「We are family」深植民心﹐當中國信託在推新卡時﹐只需以主品牌「中國信託」來強力推銷﹐所有廣告便能以此「一兩撥千金」﹐達到高效益。

雖然中國信託信用卡發卡量依然遙遙領先﹐但是旗下各信用卡的品牌「個性不強」﹐所以張樂山強調﹐台新要在有限的廣告預算下推新卡﹐唯一走的策略就是信用卡「個性」差異化。

玫瑰卡走感性訴求

成功打出知名度

張樂山認為信用卡有個性﹑有品味﹐能代表一個人的身分地位﹐所以﹐最先發展出來的策略是塑造一張「強化個性﹐定位鮮明」的信用卡﹐以前信用卡一向強調理性訴求﹐而現在要以「感性」來包裝。

台新銀行深信女性魅力的存在﹐認為女性消費為主的潮流漸漸形成﹐因此﹐黃禾廣告開始研究單身女貴族﹐發現女性對花卉情有獨鍾﹐最後新卡便以具有保護自己﹑突顯個性﹑熱情多刺的玫瑰命名。

上市第一階段的定位是「最女人的信用卡」﹐主要是打出知名度﹔第二階段則以「認真的女人最美麗」為標語﹐「認真」是一種生活態度﹐「美麗」是女人熱中追求的最終目的。張樂山說﹕「玫瑰卡的策略是從增加新的價值﹑讓品牌個性更多元化做延伸。」

果然﹐玫瑰卡上市初期﹐成功地在短短18個月內突破10萬張進卡量。而成功的行銷﹐不僅使玫瑰卡的標語「認真的女人最美麗」﹐獲得動腦廣告人俱樂部主辦的「廣告流行語金句獎」永恆金句﹐更獲得MasterCard國際組織「最佳整合行銷大獎」以及「最佳電視廣告」。

與通路聯盟

新光卡東半球之最

除玫瑰卡在市場上卡位成功﹐台新又積極與新光三越百貨合作﹐推出「新光三越百貨聯名卡」﹐進一步拉攏龐大的消費群眾。

黃禾廣告業務總監張祐健提出﹐現代人大部分還是使用現金﹐使用信用卡的僅佔市場13%﹐但是信用卡市場發展到現在已經是競爭白熱化時期﹐所以要更進一步拓展發卡量﹐除了通路與策略聯盟﹐就是現在市面上競爭激烈的現金卡。而台新發展出來的通路信用卡﹐就以「新光三越卡」與「台塑加油卡」最知名。

目前新光三越卡發卡量已經突破180萬張﹐可說是東半球所有國家間最炙手可熱的信用卡。

張祐健表示﹐百貨卡同樣同質性很高﹐消費者新鮮度又退的快﹐因此新光卡主打消費者心理印象﹐強調情感不是短暫的﹐買東西不是為了自己﹐而是為了讓身邊的人更幸福﹐於是「Shopping讓您身邊的人更幸福」標語應運而生。其實這是給消費者一個刷卡的理由﹐只是手法與策略面上﹐能與消費者產生共鳴﹐增加了信用卡的價值。

流行容易退燒

需經營實質意義

流行是短暫的﹐以消極的心態來看信用卡﹐它也是流行性商品的一環﹐所以許多如Hello Kitty卡﹑酷企鵝卡等走「流行﹑偶像」方向的信用卡﹐在市場上都容易因為「退燒」而影響成績。

因此台新信用卡事業處行銷業務部認為﹐以「感性」訴求走長期發展路線﹐像玫瑰卡具有創新﹑認真的意義﹐新光卡有創造幸福﹑理性購物的意義﹐這些信用卡才能夠長期被消費者持有。

同時這些副品牌資產的最終目的﹐就是移轉到台新銀行的企業形象上﹐讓消費者更認識台新銀行。

台新銀行雖視中國信託為一個可敬的對手﹐但也以「競爭的敵手」激勵自己﹐雖然目前雙方發卡量仍然相差200萬張﹐但是﹐台新銀行以一家新銀行﹐且有限的資源下﹐堅持不走流行路線﹐一步步擴張市場佔有率﹐可說是打了一場漂亮的卡位戰。(動腦盧盈君採訪整理)

《資料來源:動腦雜誌317期2002年9月》