在台灣地區廣告公司紛紛與國際廣告同業進行投資合作之下,創意指導、藝術指導、撰文、設計等創意人才行情看漲。

廣告業正尋找什麼樣的創意人才?創意人才追求什麼樣的工作?本刊特在求才季節開始之際,探索這個大家都關心的話題,以為廣告業引進一流人才,讓一流人才進入廣告業。

20年前,本地有一部廣告影片,一位女郎在拉大提琴,歌詞是:「主人啦,主人,我在工作你在賺錢……。」這一部名叫「胃的淚泣」的胃藥廣告,似乎道盡了當時IDEA MAN的心情。20年後的今天,創意人才的頭銜加多了,言設計、藝術指導、撰文、資深撰文、創意指導的名稱,但依舊在為客戶爭取利益,為消費者提供資訊,為我們創作了賞心悅目的廣告表現。

每年夏天都有成千上萬的畢業同學,想一叩廣告的大門,總是徘徊在門口裹足不前,甚或不得其門而入,「廣告」真是這麼難的一門學問嗎?廣告界到底需要那種人才?

長久以來廣告公司面對新進人員,加緊培訓、送到國外見習,一旦成為可用之才,卻又投入別家公司的懷抱了,致使許多公司徵才條件之一:就是必須要有實務經驗。

擁有豐富經驗的創意人,在這個不算很大的廣告圈內成為大家爭取的對象;曾經挖過別家廣告公司的人才,也有被挖角的一天,挖角之風何時了?

年過35歲的創意人,面臨創業的抉擇,是待在原公司,還是自創新局;如果繼續為公司效命,他們的工作與生活會得適當的尊重與保障嗎?

面對以上種種問題,筆者巡訪各廣告公司對創意工作具影響力的人,希望從他們的談話中找到客觀答案,期望能產生正面的效果,解開擔任視覺溝通工作者心理的結;也許,廣告人本身也需要溝通。

我們需要創造偉大Concept的人

就以全省美工相關科系每年畢業生總在兩萬人左右,台北市所有廣告公司創意從業人員,總計不過千人左右,但總有求才困難的感嘆,人才到底那兒去了?問題的癥結又在那裡?

台灣的政治、社會、經濟在轉變,廣告是反映現實社會的鏡子,廣告界未來的成就絕不止於今天。

來自香港原修中國近代史,從事廣告11年的靈獅廣告創意總

監黃錦暉有許多客觀的看法……

■問:您認為廣告公司求才

困難的原因在那裡?

■黃:年輕人充滿著熱情到廣告界工作,由於合灣廣告還是新生行業,工作環境無法提供對市場的認識、消費情報及足夠的專業訓練,在未具備足夠條件下就要從事創作,對新進人員來說,就有不知如何是好的感覺;再加上報酬不是很高,遇到別的誘惑就離開了。

■問:您認為創意人地位是怎樣的一個定位?

■黃:社會發展有具體的表現就是廣告,在美國、日本可以看出痕跡。廣告推動經濟發展,提高了生活品質,而創意人才在廣告中扮演的角色,如果不是一個操縱的人,最起碼是一個工程師,產品特點透過廣告將訊息傳遞到消費者。創意人才是社會經濟的策劃者,對整個社會經濟發展,息息相關。

■問:其他國家創意人才的編制如何?

■黃:基本上每個廣告公司都有不同的編制與頭銜,抽絲剝繭來看,創意工作主要是由撰文和藝術指導來做,設計、完稿、插畫做支援性工作,這是一個最原始的細胞。如何來做一個創意?歐美流行以觀念(CONCEPT)為開始,需要創意指導(CD)、藝術指導(AD)、撰文(COPYWRITER)來共同建立,然後請撰文、藝術指導將CONCPT具體化,再演繹成為了廣告。

■問:您對用人才的著眼點在那?

■黃:(1)首先他有自己的技巧如COPY、ART、TV製作經驗。

(2)要有邏輯支持,廣告不可能無中生有。

(3)希望在他們的事業上具備進一步發展的潛力。

在歐洲對許多不是科班出身的人,廣告公司和大專院校有合辦叫CAM(COMMUNICATION ADVERTISING ANDMARKETING)的課程,是一大福音,如果我們能舉辦類似這種在職訓練,整個的廣告界都會受益。

■問:對時下一些廣告表現的看法?

■黃:偉大的創意作品就是讓消費者一目了然。消費者沒有責任去瞭解一些故弄玄虛的廣告,要想很久才知道你在說什麼,消費者不會喜歡,對產品的銷售及形象也不見得有好處。

「只要青春不要痘」這一句出自台灣本地的廣告,它使用很簡單的文字,道盡年輕人愛青春、愛美的心聲,同時給予實現夢想的第一個解答──不要「痘痘」。這口號表現了「廣告是大承諾」(ADVERTISING IS A BIG PROMISE)這句話的涵意。

廣告公司最大的資產──人才

曾年有,這位原學國貿的年輕人,五年前退役時,為了興趣到超然美工班學了三個月的印刷設計完稿,就到廣告公司求職,只因非相關科系畢業而被拒門外,兩年前考取中原大學商設系,現就讀二年級,暫時迴避了就業的煩惱。

他僅是每年兩萬個案例之一,到底什麼才是廣告公司所需要的專業人才?廣告公司是如何培養人才?又怎樣企圖留下人才,一直是有志於此的年輕朋友關心的話題。

筆者就教從事15年廣告創意工作,畢業於師大美術系,現任聯廣創意總監的吳錦江,聽聽他是如何處理這方面的問題。

■問:您是以什麼著眼點為貴公司徵才的?

■吳:以前廣告公司徵創意人才考試,只要文筆不錯、繪畫能力好,就可以錄取;我個人比較注重創意人的個性,一般來講獨立性格高、熱愛廣告、工作慾望強、生活體驗多彩多姿的人,思考的範圍廣、富變化,創意也會突出;教育程度不一定大學畢業但是要言求知慾,甚至不一定相關科系。

在面談時多了解應徵人的群體性,因為廣告是一種群體創作,太孤獨型或太個人英雄主義,容易造成溝通不良,妨害創意表現。

■問:貴公司如何培養創意人才?

■吳:創意可以天馬行空,但是適用與否及創意的發揮,就是培養訓練的問題,聯廣訓練培養創意人才有幾種方式:

(1)一般的創意發想方法的訓練:就是從市場戰略轉移創意概念時,在於表現的內容及用什麼方式表現,是理性、是感性或兼兩者,一直到執行表現時與商品及消費者的連結,這就是創意表現好壞的關鍵。

(2)對個案專題的研究討論:縮短新人年資及經驗之差距,減少執行時錯誤再犯之發生。

(3)派員出國研習及延聘國外專家講習。

■問:人才與業務往往是廣告公司經營者「頭痛」的問題,你個人的看法如何?

■吳:我想人才與業務是相關的,沒有人才,業務亦將發生困難;而解決人才的問題其實就是解決慾望的問題。我個人認為留往人才應有幾種方式:

有關物質慾望:即是解決待遇及福利問題。

有關精神慾望:給予好的工作環境及氣氛。

有關成長慾望:給予適當的工作壓力及具挑戰性的成就感,也給予希望和遠景。

求變,原是廣告人追求的目標

廣告人要花很多時間去揣摩消費者的心理,但他們的心情何嘗被人所關心與瞭解,金華廣告郭克伶說:「IDEA MAN常易流於激情及情緒,和別人不易溝通。」創意人的觸覺比較敏銳,經營者自然要付出更多的關,懷與體諒,才能把這個屬於人的機器,運轉得更順一點。

不是科班出身的何清輝,從事廣告工作14年,曾任創意指導兼製作部經理,一年前離開了任職已6年原來的廣告公司,自組黃禾廣告公司,筆者請教他的設計專長及業務經驗。

■問:是什麼原因使您離開了原公司?

■何:大廣告公司要接觸大客戶,開銷才能平衡;大客戶與小客戶所投入服務差不多。我看中廣告年度預算在一千萬以下的客戶,這是個很大的市場,只要結合以創意取勝的菁英,例是大有可為。

■問:您曾以設計出身,對有志於此的朋友有何建議?

■何:我個人的習慣,當你要做一樣東西,你就跑到百貨公司把一些你要的東西記下來。因為百貨公司最能反應時節,無論櫥窗、POP、陳列表現的色彩與造型,那都是些高桿的設計師設計的成品。

人的腦力有限,從別人的創意得到靈感,有時比買本參考的書還具有啟發作用。

■問:由設計工作突破到AE,它的異同點在那?

■何:設計人員要定出室外,真正面對商品銷售、客戶喜好、市場反應等實際問題。

我就是個活生生的例子,面對客戶,當場瞭解客戶的意思,爭取時效能立即作業。如果簡報、說服、公關能力不夠的話,較難成為一個AE。

少林.武當各有絕學

早期廣告公司撰文屬於企劃部,設計屬於製作部,現在是一個創意由一個負責文案的和一個負責視覺共同創作,這種關係就好像婚姻關係。工作中也許先由視覺的想出文案,也可能由文案想出畫面。

吳曼蒂從事廣告工作12年,是位資深的撰文,農曆年後想更換一個天地,毅然離開了工作七年的奧美廣告。

■問:您為何離開許多人屬意的外商O&M廣告公司?

■吳:最近,有20多位伙伴,先後一起離開了。離職顯示的問題,不外乎大環境與小個人。而工作是否快樂、是否有成就感、是否有升遷管道……,只是一般人片面的感覺。至於公司的企業文化,以及自己到底想做什麼,卻值得深思。

奧美,仍是少數較好的廣告環境之一;離去,是一個階段的結束。然而,少林、武當各有絕學,重要的是練武之人,而非秘笈本身。

■問:您認為業務、創意人、客戶的角色如何能夠跳換?

■吳:我想不是位置的跳換,而是如何塑造自己、發揮潛能。到底你想經營一個廣告公司?還是想以傑出作品榮耀?還是要做一個市場行銷的能手?想清楚了,努力去做而已。

■問:從事撰文工作多年,對於有志於此的朋友有何建議?

■吳:如何思考自己:想說什麼;如何訓練自己:說得更好。這也是我常常自我反省的方式。

塑造一個良好的創作環境

要使一群創意工作者能發揮所長,他們有獲致創意之意願,鼓勵這種意願,來自一個良好的創作環境。許多表現成績不錯的廣告公司,均已深深體認此種關係奧妙,例如:在辦公室的設計、在動腦會議討論的方式、在廣告製作的流程上改進等等。

廣告公司經營者對員工的尊重,表現在提供教育的機會與上下管道的暢通。而直接的主管對創意的產生更具影響力,因此筆者訪問了歷經撰文、市場、業務數職,從事廣告12年,現任華得廣告經理沈呂白,聽聽他的多角度看法。

■問:您心目中的一個良好的創作環境是怎樣的?

■沈:辦公室規劃是一種溝通方式的流程,真正的環境是人際關係,也就是氣氛。撰文的覺得COPYWRITER較「大」,設計的覺得DESIGNER最大,因為每個人對個人價值、工作範圍的認知都不一樣;工作分前後,不是比誰大,廣告公司每個人都是創意人,譬如我是負責策略的思考,有人做表現思考,每個人都在思考,每個人都值得尊重。

■問:您認為創意是應該如何溝通?

■沈:(1)每人喜歡問WHY,因為自知世界浩瀚,我們好奇。

(2)人人喜歡WHY NOT,所以可以創新。

(3)人人要說REASON WHY,說得確實可信,令人折服。這是我提供給我們部門參考資料。從事廣告這行業,使我學會謙虛;競爭是善意的,而鬥爭卻是對抗。作品是大家做的,我只要怎麼去欣賞就可以了。如果是塊玉的話,我只是告訴他如何切,而切不是我切的,但我也分享成就感。「廣告」是一件非常快樂的事!

■問:從業務的角度來看,業務如何與創意配合?

■沈:業務責任是對不對的問題,而創意責任是好不好的問題。業務把問題問清楚、聽清楚、說清楚,而不是帶回一個指令。廣告表現的方式有很多種,創意的人不要浪費很多時間做沒有效益的廣告。業務必須信賴:創意和業務是相互依存的關係,業務是擔任溝通的工作,內部都溝通不好怎麼能對外溝通。

人往高處爬水往低處流

名與利往往是現實社會中最能象徵「成就」的東西,十幾年前踏入社會的年輕人和現在年輕人剛踏入社會的情況,似乎有了一些轉變。以前的年輕人比較尊重前輩,懷抱理想;現在的年輕人希望塑造自己,減少奮鬥的時間,這種情形在廣告界亦復如此。

近幾年外商及外商廣告公司進入台灣,確實引進了新的廣告行銷觀念,刺激了本地的廠商與傳統的廣告公司,但也帶來了一些負面的影響。有關這方面的問題請教了從事廣告工作14年,原修大傳系,現任台灣廣告創作部副理鄭昭輝,談談他個人對廣告公司愈演愈烈的「挖角風」所持觀點。

■問:您個人對於,「挖角」的看法?

■鄭:最近幾年外商廣告進入,用挖角方式把別的公司從基本訓練開始的人挖過去,坐享其成馬上披掛上陣,對原來訓練的公司不公平。

挖角風氣造成一些年輕人有一種比較高傲的個性,也許有一天跳到總經理的位置,人際關係、處理事情方式不夠純熟,磨練的時間太短了。

對一些學有未精的人,也不見得每家外商廣告能達到他們的願望,對方用高薪請他,相對的也有同樣的能力上的要求。

■問:跳槽和換工作有何不同?

■鄭:希望別的公司好的人才到自己公司來,基本上也許是對的;個人對待遇、工作環境不滿,升遷管道不暢,他到另外個公司去,也是合乎情理的;但對跳槽成習慣的人,用跳槽提高身價,就完全考慮個人利益,不考慮團隊工作。

■問:您對「懷才不遇的人」看法如何?

■鄭:我個人很同情。公司無法滿足他的待遇與環境,因為公司總是考慮整體性的,站在公司立場有時寧願不用這種人;主管比較能瞭解,但總是無能為力,這也不是一個主管能解決的事情。老闆的取決也許比較欣賞默默耕耘的人,寧願用一位較普通型人才,多加以培養,不要帶給他太多困擾。

■問:您對一些新進人員他們要求學習環境有何建議?

■鄭:有些人會抱怨學習環境太差,他們認定的在職訓練是請專家演講、到外國受訓,或在楓丹白露集體受訓。實際上有些學習環境是有形的、無形的,公司有從外國聘請來的專家,就坐在隔壁也不會請教他;只要肯開口,外國專家一定很願意把他所知道的說出來。

廣告人應具有使命感

今年三月我們開始擬定廣告公司徵才意見問卷表,回函十分熱烈,大致可以看出廣告公司用人的著眼點;換言之現代廣告人的雛形是什麼,已然十分清楚。

四月份筆者試圖找出各種問題點,用問答方式採訪創意人,談談他們的看法,提供業界參考。

筆者深深體會現在的廣告人已瞭解到:「廣告」已經不再是客戶和產品的「推銷工具」,跳出了被動的範疇,主動的開拓商品市場,試圖解釋消費者的脈膊,甚至於帶動文化的傳承。

無論如何,創意人才追求什麼樣的工作?廣告業尋找什麼樣的創意人才?這條路似乎是愈來愈清楚了。

(霍鵬程為華視新聞部藝術指導)

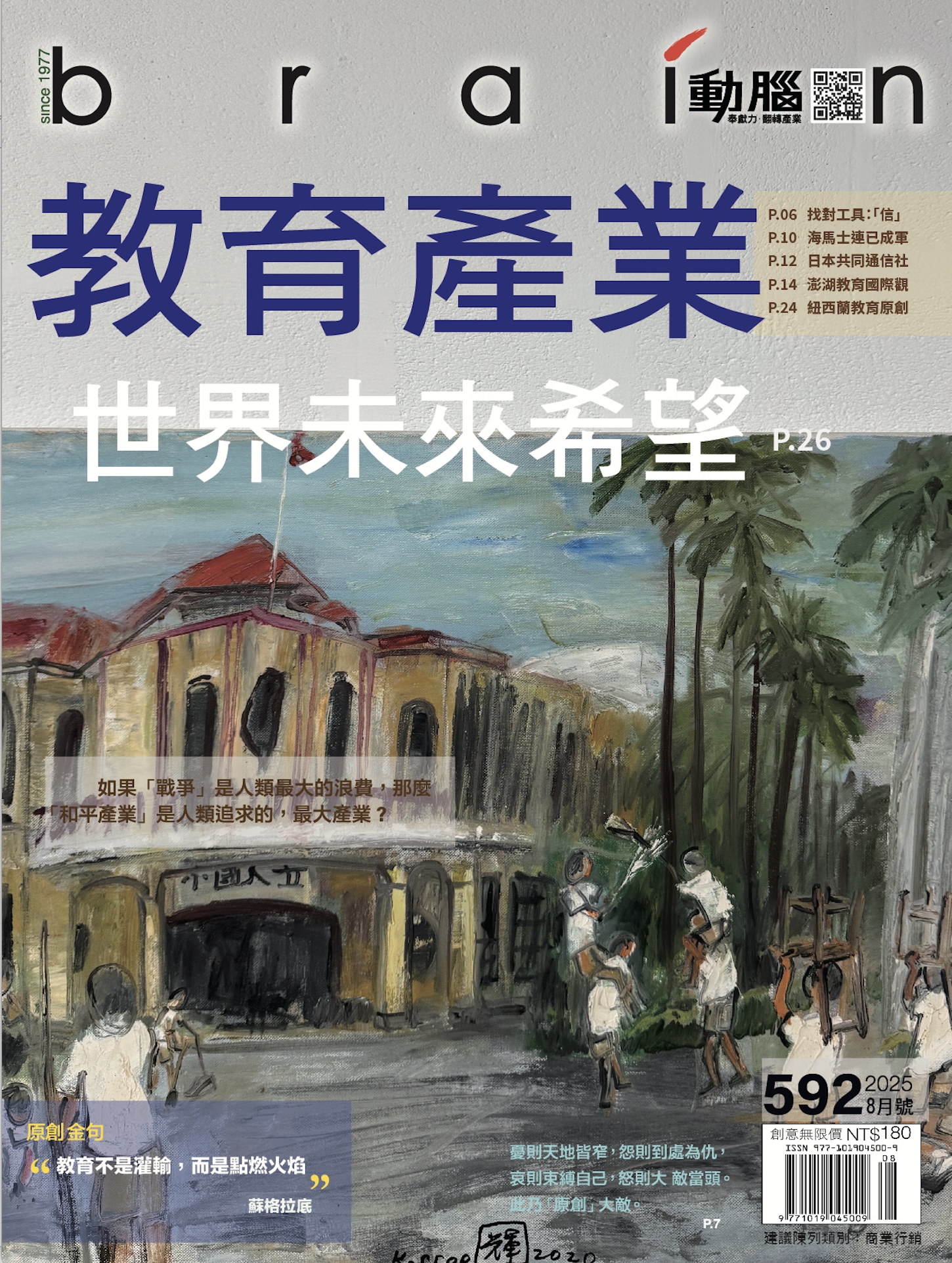

2025年8月592期《教育產業-世界未來希望》

本期《動腦》592期2025年8月號,以「教育產業-世界未來希望」為題。「教育產業」是台灣產業的工具母機。可否想定打造「台灣的教育產業,成為第一二產業」? 教育產業化,是將教育視為一種商品,透過市場機制來運作,這在中國及若干國家,曾一度被推行,引發許多爭議;如學費高漲、教育資源分配不均問題。

原 價 : NT$180

優惠價 : NT$180

詳細介紹

HOT NEWS

- 2023行銷傳播傑出貢獻獎 啟動徵件!期許參賽作品更創新及具影響力

- 2022行銷傳播傑出貢獻獎得獎名單揭曉,近400位行銷傳播人共襄盛舉!The Winners of 2022《Brain》Excellence Agency& Advertiser of the year

- LINE 推出「AI 肖像」新功能 體驗專業棚拍的高質感美照

- 2023台灣民生快消品牌排行 14億次國民消費揭曉品牌足跡贏家

- 域動行銷公布人事異動

- CSD中衛營運長張德成:中衛跳脫框架 玩出口罩新時尚

- 金獎的代價 牛恆泰:沒人知道我失去什麼!

- 台灣百事食品 注重品牌體驗創造差異化

- 黃麗萍:媒體代理商有幫客戶升級的責任!

- 牛恆泰:媒體產業蛻變關鍵期,數位轉型該怎麼搞?(上)