(2015-11-04)《康熙來了》的停播,將對逐漸式微的台灣電視傳媒造成什麼影響?回顧康熙歷年收視率、收視族群改變,並以媒體代理商觀點解讀《康熙來了》停播可能帶來的影響。

(Brain 2015-11-04)《康熙來了》自2004年1月5日開播至今,乃是台灣以至全球華人地區最具代表性的長壽談話性節目,在蔡康永和小S(徐熙娣)別樹一格的主持下,創造無數話題,更在華人地區傳媒及網路文化中有不容小覷的影響力。

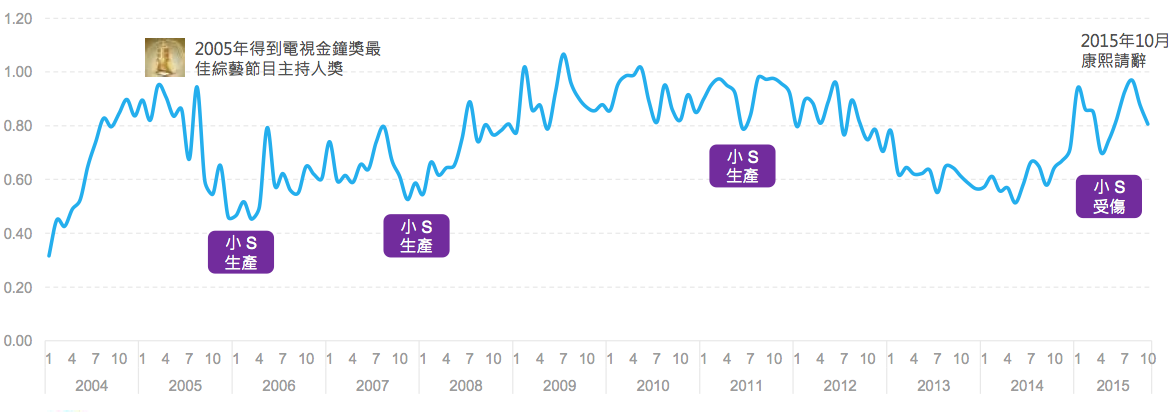

2015年10月16日,兩位主持人的請辭聲明為華文電視圈投下震撼彈,這個播出長達12年近3,000集、陪伴無數年輕人長大的節目終將走入歷史。

《康熙來了》的停播,將對逐漸式微的台灣電視傳媒造成什麼影響?本期凱絡週報將回顧康熙歷年收視率、收視族群改變,並以媒體代理商觀點解讀《康熙來了》停播可能帶來的影響。

炒熱十點冷門時段,開啟綜藝性談話節目熱潮

在《康熙來了》開播前,點線是冷門時段,所以開播首日收視率雖然僅0.42,卻已創下該時段歷史新高點。開播後一個月平均收視0.32,第二個月平均收視0.45,《康》在摸索中逐漸找到定位,收視率及口碑也節節升高。

開播六個月後〈傳說中的國光幫〉主題收視率首度破一,不但讓國光幫藝人重新翻紅,也間接催生了另一檔談話節目《國光幫幫忙》。

小S在主持《康》期間,經歷了結婚及三度生子的大事。從平均收視率來看,小S兩次生產期間都對收視率有明顯的影響。在第三次生產期間製作單位採預錄及代班主持節目交錯播放的形式以降低影響。

回顧《康熙來了》收視經典TOP 8

《康熙來了》12年近3,000集,收視率最高的TOP 8,除了訪問知名藝人外,更多是透過引人注目的話題性獲得高收視,如蔣家第四代蔣友柏的訪談、小S與黃子佼世紀大和解和爆紅素人等單元。

.不只是朋友:蔡依林、羅志祥

蔡依林及羅志祥聯袂上節目,講述在事業低潮期備受質疑的心路歷程,及兩人在互相扶持下培養出親如兄妹的情誼。收視率達1.74。

.王子的真實世界:蔣友柏

外貌出眾的蔣友柏擁有顯赫的家族背景,康熙二人犀利提問,為觀眾揭開這位帥氣十足的蔣家第四代日常生活,收視率達1.72。

.天后與她的神秘好友來了:任家萱、黃子佼

黃子佼與小S上演世紀大和解,小S數度落淚感慨過去。兩人糾葛多年終於破冰,也讓收視率一舉衝上1.71。

.可憐有人愛:徐若瑄

徐若瑄暢談到日本發展的趣事及辛苦,日本演藝圈的秘辛。收視率為1.71。

.肥姐過江:沈殿霞、鄭欣宜

香港演藝圈大姐大沈殿霞帶愛女鄭欣宜上節目,細細訴說自己的演藝歷程及與鄭少秋分合的往事。收視率為1.70。

.偶像真永遠:劉德華

永遠的偶像劉德華上康熙聊出道前的辛苦及拍戲的趣事,也滿足了大家對大明星的好奇。收視率為1.65。

.演藝圈新生代爆紅人物:大根番薯(阿亮、阿勝)、陳小柔(憑什麼姐)、小蝦、Miss Lin(HOLD住姐)、趙正平、大學生代表團

演藝圈新生代各展才華,爆笑之餘也讓康熙兩人大開眼界。收視率為1.63。

.親戚到底計較什麼:李鑼

李鑼分享以往在黑道的往事,暢談拍戲的心路歷程。收視率為1.57。

《康熙來了》陪伴觀眾一起長大

《康》主要收視族群為25-34歲女性,居住在北部地區的觀眾。如以三年為一單位,比較12年來收視族群的變化,可以發現《康》早期的收視族群集中在15-34歲;隨時間過去,30歲以上的收視群明顯增加,15-24歲收視群則大幅下滑。顯示《康》觀眾群隨播出時間一路成長,對新生年輕族群的吸引力有限。

《康》播出12年,陪伴許多人度過他們的少男少女時代。雖然電視收視環境近年變化甚劇,網路改變人們收看節目的習慣,甚至愈來愈多的年輕人不看電視,相較於其他節目,《康熙來了》仍是少數吸引年輕和輕熟族群的電視節目,擁有較好的收視率。

.jpg)

《康熙來了》節目經典指標性地位

.開啟談話性節目熱潮

《康》並非談話性節目的始祖,但它的成功激發了一窩蜂綜藝類談話節目熱潮。包括《康康夏禕跳》、《志永智勇電力學校》《我愛黑澀會》等,但其話題性和代表性都不如《康》。

.引領潮流話題

除了訪談許多政治和演藝明星,《康》也開創不少獨特的單元話題,如2006年女星卸妝、2007~2008年歌唱大賽、舞蹈大賽,或是「藝人包包突擊實境秀」、「康熙嚴選美食」等,經常成為其他節目的取材來源。

.訪談許多指標性名人

受訪來賓無數,從娛樂圈、政治圈到特色的地方素人,包括連戰、馬英九、李敖、 劉德華等都曾是座上嘉賓。主持人小S及蔡康永更是台灣第一組受邀為「杜莎夫人蠟像館」量身打造蠟像的綜藝節目主持人。

.網路點擊率破百億

《康》透過網路影響整個華人世界。不只台灣觀眾因收視習慣改變改由YouTube等線上影音網站觀看;2011年土豆網揭露《康》每年中國視頻有超過15億觀看次數,2014年在YouTube及大陸網站點擊率更破53億次!

.中國視頻網站爭相購買版權

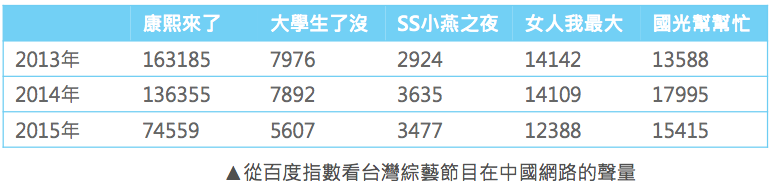

《康》在中國擁有高知名度,也成為視頻網站吸引流量的招牌。2011年中天以700萬美金將《康熙來了》版權賣給中國土豆網;2013年騰訊網以一小時內容三萬人民幣買斷,2014- 2015年則由愛奇藝獲得播映權。其他登上中國視頻網站的台灣綜藝節目如《國光幫幫忙》、《小燕有約》,都沒有《康》的高點擊率。

.素人/藝人成名的舞台

《康》不同話題的單元,給予敢秀的人一個表演舞台。12年來,有不少原先並非藝人卻因《康》打開知名度的例子,如原為幕後製作人的趙正平、沈玉琳等人,從《康》一躍至幕前的明星;或如大學教授曲家瑞、健身教練潘若迪等都因此成為通告藝人。

.唯一在中國售票演出的台灣綜藝節目

蔡康永和小S因主持《康》在中國有高知名度,微博各有三千萬名粉絲,在台灣藝人排行中名列前茅。《康》2008-2010年間更將節目搬上舞台,在中國各地舉辦巡迴售票演唱會──《康熙盛典》,是台灣綜藝節目的先例也是唯一。

對華文地區文化影響力無可取代

《康》這12年來不只影響台灣觀眾,更隨著網路擴散,深受中國、新加坡、緬甸等地區華人的喜愛,並影響著台灣以外華人流行文化和日常用語的發展(〈緬甸華人看蔡康永請辭 《康熙來了》:台灣在海外華人圈的文化影響力將越來越 小〉)。

但近年來,台灣戲劇和綜藝節目在海外的影響力漸弱,逐漸被中國節目所取代。《康》的停播更加劇台灣自製節目對海外華人文化影響力的式微。

《康》停播對中國影響勝於台灣。雖然《康》近年的聲勢已大不如前,但其知名度和影響力仍然存在,便曾有國際品牌透過《康》對中國消費者的號召力,在節目中置入產品以間接行銷回中國,成效極佳。

以百度指數(以百度搜尋數據衡量中國網路趨勢)來看,《康》的網路聲量遠超過台灣其他如《國光幫幫忙》、《女人我最大》等綜藝節目,當《康》停播,不只是失去一個面向廣大市場的行銷管道,也漸漸失去台灣在華文地區的聲量和地位。

台灣電視節目應重新找回年輕觀眾

一個播出長達12年的指標性談話節目結束,會對媒體環境帶來什麼衝擊?透過訪談凱絡媒體資深主管和調查年輕族群的收視行為,將分別從電視台、媒體/代理商與消費者的角度,解讀《康》停播造成的影響:

.電視台定位恐改變:擁有收視率保證的節目停播,首當其衝便是電視台的損失,包括觀眾流失,以及各項廣告費用等。而從中天電視台週間晚上節目流的安排,九點至十一點分別為《SS小燕之夜》、《康熙 來了》、《大學生了沒》,正好依著不同年齡收視族群的作息而定,《康》的收視族群承先啟後,介於熟齡與年輕族群間,也囊括了較廣的收視年齡層。

然而,《康》停播,不代表前後節目可消化《康》的觀眾,且若接檔節目無法接收《康》既有收視族群,加上年輕族群移向線上影音的行為,電視台主要收看年齡層將會增長,勢必將改變電視台的定位。

.尋找下一個接觸年輕群眾的機會:對電視媒體和代理商而言,電視將會再度失去一個接觸年輕人的管道。台灣現階段的節目客群都偏向熟齡,《康》停播,不等於其他鎖定年輕族群的節目可接收《康》的觀眾,更可能加速觀眾移轉至線上影音。因而了解年輕收視族群行為的變化,重新建立起接觸年輕族群的管道,是《康》停播後的重要課題。而十點線的節目也可望重新洗牌。

.小成本但有話題的節目也會受到年輕族群的青睞:根據訪談結果,年輕族群會因為國外大成本、大製作的綜藝節目如《中國好聲音》、《爸爸去哪兒》強力宣傳注意到進而收看,但大製作的節目不是年輕族群選擇的必要因素,小成本但有話題性的節目如《二分之一強》,會因為內容逗趣、幽默有新鮮感,而受到年輕族群的青睞。